【画像を拡大表示する】

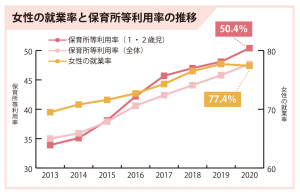

園を取り巻く外部環境の変化として、まず挙げられるのは少子化。厚生労働省が2022年2月に公表した2021年の出生数は84万人(速報値)と、6年連続で過去最少を更新しました。さらに、現在は約7割が共働き世帯。今の日本社会は、共働きをしなければ豊かな生活を送ることが難しい局面に入っており、今後も女性の就労率はさらに高くなることが予想されます。

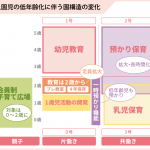

「産休・育休後も働き続ける女性が増えるため、2号認定・3号認定の家庭の子どもと関わる体制をいかにつくるかが園経営のポイント」園の経営コンサルティングや教職員育成研修を手がける石田敦志さんは、「教育は2歳、保育は1歳から」が主流となり、どの園もプレ教室や預かり保育など、子どもの受け入れ体制の充実が求められていくと予測。「幼稚園・保育園・こども園という境は既にないと思った方がいい。自園の教育をしっかりと組み立て、外に表現することが大事になる」と続けます。

こうした入園児の低年齢化と受け入れ時間の長時間化に対応するため、園の業務を細分化し、チームで運営する「事業部制」を採る園もあるようです。例えば、幼児教育部、預かり保育部、乳児保育部、子育て支援室、事務室、給食部というように、専任のチームに分かれて各チームが専門性を高めて取り組んでいく。そして、連携し合いながら園全体の保育の質向上につなげていくという考え方です。

しかし、「受け入れ体制を整えるだけでは差別化ができない」と石田さん。差別化のポイントとなるのは「教育内容」だといいます。

「園には理念・教育方針・教育目標が必ずある。地域に対してどのような役割を果たすか(理念)、どういうスタンスで子どもたちを育てるのか(教育方針)、そのスタンスで達成するものは何なのか(教育目標)。その教育目標を達成するために、さまざまなカリキュラムが組まれている。このカリキュラムや年間スケジュール、一つ一つの行事の中身が差別化要素になる」

例に挙がったのは、小幡あさひ幼稚園の運動会。同園では、運動会を学年別に開催し、年長の運動会では年少年中が応援を、年少年中の運動会では年長がスタッフとなり年少年中の子どもたちを支えるそうです。

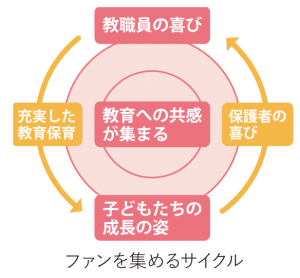

「そうした環境下で行われる運動会だからこそ、思いやりや憧れといった”心”が育つ。教育の中で、子どもたちの”何が”成長しているかを表現することが、ファンづくりにつながる」と強調しました。

自園の幼児教育を「表現」する

自園の強みを見つけるのに、石田さんは定期的な自己評価、特に東京家政大学の尾崎先生が研究するeルーブリック(自己評価)という手法を推奨しています。一般的な自己評価が目標項目に対して達成度を丸付けするものが多いのに対し、eルーブリック(自己評価)は、達成度を証明する具体的なエピソードを記入するというもの。そのエピソードを様々な先生に見てもらいアドバイスや評価をもらいます。

子どもの成長のための教育環境をいかに構成するか。同年代であっても、積んできた経験や学び持つものは違うもの。それぞれの視点で複数の人の知が共有される同手法は、自園らしさの言語化や共有、人材育成と幅広い効果が期待されます。

「子どもたちの成長の姿を専門性を持って保護者に伝えられるようになると、その成長の姿を知った保護者の喜びが地域に口コミで広がり、且つ先生たちの次へのモチベーションになる。そして質の高い教育・保育、子どもたちの成長の姿へとつながる」。

先生一人一人が保護者や地域とコミュニケーションをとることが時代不変の鍵となるようです。

学園経営コンサルタント 石田 敦志氏

三つ子の父として壮絶な子育てをしていたとき、出会った幼稚園の先生の言葉に救われた経験から現職に。現在は園の経営コンサルティングや教職員育成研修を行っている。